せんねん灸セルフケアサポーター・日本不妊カウンセリング学会会員

更年期障害

更年期障害

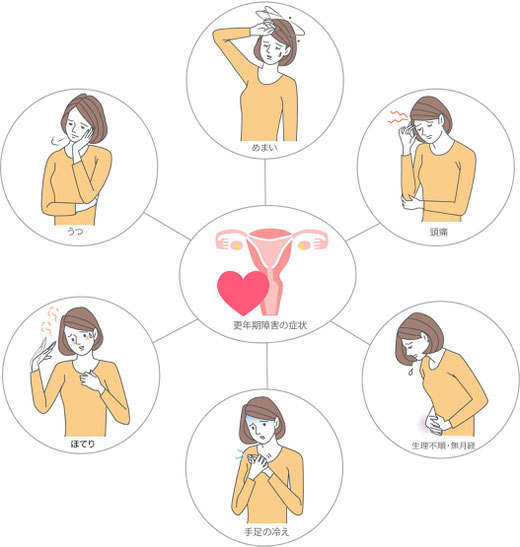

更年期における自覚症状は人によって様々で、症状の現れ方も大きく異なります。

ほてりや汗をよくかくといったといった程度の症状の方もいれば、強い不眠症、閉じこもり、うつ症状など、重度な更年期症状の方もいらっしゃいます。

女性の誰もが通過する更年期は、人生の転機ともいえる時期で、ここをうまく乗り越え、第二の人生を楽しんでほしいと願っています。

更年期障害に対する治療法は多種多様ですが、鍼灸などの東洋医学は、身体に優しい方法だと思われます。

東洋医学的な考え方

東洋医学の治療では、基本的に「腎」から考えていきますが、個人の症状をみて「肝」や「心」を同時に見ていきます。

「腎」とは?

東洋医学で考える「腎」は、現代医学の「腎臓」とほぼ同じですが、生理機能は違いますので、注意してください。

東洋医学の「腎」は、

- 精を蔵し、発育と生殖をつかさどる

- 水をつかさどる(有益な水分を再吸収し、余分な水分を排出する)

- 呼吸機能をつかさどる

- 脳を満たし、骨をつかさどる

- 耳と二陰(大小便の穴)に開く

1が異常を起こすと、発育不良(身長や知能が低い)、早老現象(脱毛や白髪)、不妊症などを引き起こします。

2が異常を起こすと、尿量が増加したり減少したりするほか、むくみを起こしやすくなります。

3が異常を起こすと、呼吸困難や喘息を引き起こしやすくなります。

4が異常を起こすと、物忘れや足腰の重だるさを訴えます。

5が異常を起こすと、耳鳴りや難聴を引き起こしたり、大小便の異常を引き起こします。

「肝」とは?

東洋医学で考える「肝」は、現代医学の「肝臓」とほぼ同じですが、生理機能は違いますので、注意してください。

東洋医学の「肝」は

- 血を蔵す(目や筋肉に血を送っている)

- 気の流れをコントロール

- 感情をコントロール

- 消化吸収機能の補佐

- 筋肉をつかさどる

- 目に通じている

1が異常を起こすと、眼のかすみ、視力低下、筋肉のケイレンやしびれを起こします。

2が異常を起こすと、ため息や胸苦しさがおきたり、おならやげっぷが出やすくなります。

3が異常を起こすと、イライラしたり、怒りっぽくなったり、判断力が低下します。

4が異常を起こすと、下痢や食欲不振になります。

5が異常を起こすと、筋肉のケイレンやしびれを引き起こします。

6が異常を起こすと、眼のかすみや視力低下を引き起こします。

「心」とは?

東洋医学で考える「心」は、現代医学の「心臓」とほぼ同じですが、生理機能は違いますので、注意してください。

東洋医学の「心」は

- 血液循環をつかさどる

- 精神・意識をつかさどる

- 顔に反映する

- 舌に通じる

- 心の液は汗である

1が異常を起こすと、動悸や不整脈がおこります。

2が異常を起こすと、躁鬱症状や不眠、夢を多くみるようになります。

3が異常を起こすと、顔色が赤くなったり、青くなったり、顔の表情が変わります。

4が異常を起こすと、ろれつがまわらなくなったり、言葉がでなくなったり、味がわからなくなったりします。

5が異常を起こすと、多く汗をかいたり(多汗)、逆にまったく汗をかかなくなったりします。

東洋医学的にみる更年期障害のタイプ

更年期障害を、東洋医学的に分類すると以下のようになりますが、人間の身体はそんなに単純に分類することはできません。あくまでも目安としてください。

1.腎陰虚(じんいんきょ)タイプ

中国の古典の医学書である素問(そもん)の中で、「女性は49歳前後で女性ホルモンが枯れ、月経はなくなり、妊娠もしなくなる」と述べられています。

閉経前後には「腎」が弱くなり、生殖機能が減退すると同時に、体内の陰陽のバランスが崩れ、ほてりや皮膚の乾燥など、熱症状が現れます。

腎陰虚を細かくみていくと、「腎陰不足」「心腎不交」「腎虚肝鬱」に分けられます。

1-1.腎陰不足(じんいんぶそく)

腎陰が不足すると、全身の水が減少するため、

- 目、皮膚などが乾燥する

- 健忘症

- めまい

- 耳鳴り

などの悩みが現れます。

1-2.心腎不交(しんじんふこう)

「心」は火に属しており、「腎」は水に属しています。

「心」の火は下降して「腎」を温め、「腎」は上昇して「心」を養っています。

「腎」が弱くなり、「腎」の水が不足してしまうと、「心」の火を抑えることができなくなり、

- ほてり

- 不眠

- 冷えたりのぼせたりする

などの症状が現れます。

1-3.腎虚肝鬱(じんきょかんうつ)

「腎」は精を蔵し、「肝」は血を蔵す、と前に書きましたが、「肝」と「腎」が互いに栄養しあう関係を「肝腎同源(かんじんどうげん)」といいます。

「腎」の精が不足すると、「肝」の血も減り、「腎」と「肝」の熱が一体となって上昇します。そのため

- ほてり

- 熱感(ホットフラッシュ)

- イライラ

- 怒りっぽい

- 片頭痛

などの症状がみられます。

環境的にストレスが多い場合は、「肝」の感情コントロールが阻害され、更年期症状はいっそう強くなります。

2.腎陽虚(じんようきょ)

更年期に入ると、「腎」の陰だけでなく、陽気も衰えてきます。そうなると、体内に寒が生じ、各臓器の機能も減退してきます。

特に消化機能をつかさどる「脾」の陽気が影響され、脾腎陽虚(ひじんようきょ)の状態を引き起こします。例えば

- 体力の減退

- 疲労感の増加

- 冷え性

などの症状が現れます。

施術方針

「腎」、「肝」、「心」のバランスを取るために、

首〜肩〜肩甲骨〜背骨〜腰および脚にかけて全身の筋肉を緩め、

血液循環をととのえていきます。

その他、生活習慣(食事、睡眠、運動)の見直しとともに、セルフケアも取り入れていきます。

営業日カレンダー

6月のお灸教室は、第3日曜日に行います。完全予約制のため、お早めにご予約ください。

Copyright © 2012 山本鍼灸院 All Rights Reserved.